Charles V, dit le Sage, roi de France.

Charles V, dit le Sage, roi de France.

Fils de Jean II, il assure la régence (avec ses oncles) pendant l'emprisonnement de son père à Londres, de 1356 à 1360, puis sera couronné à la mort de son père, en 1364.

Son règne marque la fin de la première partie de la guerre de Cent Ans : il réussit à récupérer toutes les terres perdues par ses prédécesseurs, restaure l'autorité de l'État et relève le royaume de ses ruines.

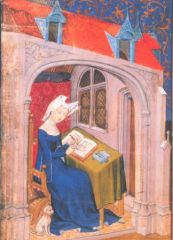

Charles V est un roi très instruit. Alors dauphin, son précepteur fut Nicole Oresme qui le sensibilisa aux auteurs classiques. Christine de Pisan le décrit comme un intellectuel accompli maîtrisant les sept arts libéraux. C'est aussi un roi très pieux, qui prend Saint-Louis comme modèle (restauration de la grandeur de l'état et du sentiment patriotique, mais aussi construction de la sainte-chapelle de Vincennes).

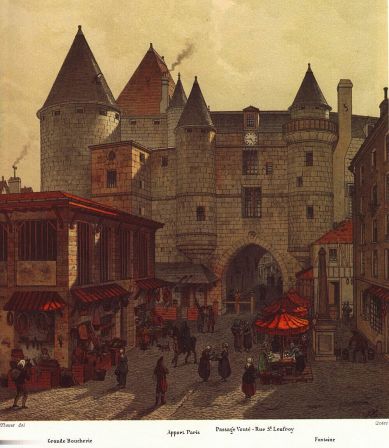

En 1356, lorsque son père est fait prisonnier, il n'a que dix-huit ans, mais bien des défis se présentent à lui. Il doit faire face à la révolte des bourgeois de Paris, conduits par Etienne Marcel, ainsi qu'à la Jacquerie dans le nord du royaume. Il doit également faire face à de nouvelles charges des Anglais. Paradoxalement, ces difficultés renforceront son image auprès des Parisiens. En effet, il parvient à éliminer ses ennemis sans faire couler le sang dans la capitale.

Le traité de Londres qui permet d'obtenir une paix relative avec l'Angleterre - et sa rançon de 4 millions d'écus pour le retour du roi Jean - oblige le royaume à se réorganiser. Avec Nicole Oresme aux finances, la création du franc, un système d'impôts efficace, et la réinjection des capitaux dans la population via une politique de grands travaux, ce qui crée de la richesse et des revenus réguliers pour l'état.

Ainsi, avec son fidèle Bertrand Du Guesclin, il peut alors se lancer dans une vaste reconquête des terres cédées aux Anglais. Ses troupes, mieux dirigées et mieux payées, voleront alors de victoire en victoire. Mais sa stratégie de reconquête n'est pas que militaire : elle est tout aussi diplomatique. Ainsi, il laisse venir le grand schisme d'occident pour mieux isoler l'Angleterre, et en janvier 1378, alors qu'il est victorieux sur tous les fronts, il reçoit son oncle l’empereur germanique Charles IV, afin de faire avaliser sa souveraineté et ses victoires par un des souverains les plus puissants d'Europe. Cette visite est grandiose ; elle est l'occasion de montrer que le roi de France est l'égal de l'empereur (le protocole est étudié pour cela).

Il meurt en 1380 et laisse à son fils le futur Charles VI, un royaume en bien meilleur état qu'il ne l'avait trouvé.